産業廃棄物とは事業活動によって排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法の第2条第4項で指定された廃棄物を指しています。

産業廃棄物は一般廃棄物と違い、廃棄物処理法の規定に従って、排出事業者が適切に処理・処分しなくてはいけません。

廃棄物処理法を厳守することは、不法投棄を抑制し産業廃棄物排出削減につながると言えるでしょう。

今回は、産業廃棄物の処理・処分に欠かせない法律である廃棄物処理法について、分かりやすく説明しましょう。

産業廃棄物の処理・処分方法が分からないという方は、ぜひ参考にしてください。

廃棄物処理法とは

廃棄物処理法の正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」であり、廃棄物の排出量の削減・適正なリサイクル処理を促すためにあります。

廃棄物処理法によって、産業廃棄物の不法投棄や誤った処理・処分を抑制し、我々が暮らす土地の自然環境・生活環境が守られているのです。

廃棄物処理法は制定後も複数回の改正を繰り返し、現在の形になっています。

法律の概要

昭和45年に制定された廃棄物処理法には「法律の目的」「廃棄物の定義」「処理・保管方法」「責任の所在と罰則」などが定められています。

全ての廃棄物は廃棄物処理法に従って処分しなくてはならず、万が一法律違反をした場合は処罰を受ける場合もあるのです。

産業廃棄物の排出事業者・産業廃棄物処理業者の両者は、この廃棄物処理法を厳守しなくてはいけません。

廃棄物について:一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分かれます。

一般家庭から排出される廃棄物は一般廃棄物であり、事業活動で排出される廃棄物のうち法令に該当する20種類が産業廃棄物に分類されるのです。

代表的な産業廃棄物には、「燃え殻」「金属くず」「ゴムくず」などがあり、その量が例えごく少量であっても一般廃棄物と一緒に処理・処分できません。

一般廃棄物と産業廃棄物の違いについては、こちらの記事も参考にしてください。

学校においての必要性

小学校・中学校・高校・大学など学校法人から排出されるゴミも、事業活動で生じたゴミに位置付けられます。そのため、工場や飲食店と同じように廃棄物処理法を遵守した廃棄物処理・処分をしなくてはいけません。

学校では日々膨大な量の紙ゴミや・給食の残飯の他、オフィス什器やOA機器を処分しなくてはいけないこともあるでしょう。

自力での産業廃棄物処分は困難であり、一般的には学校法人でも産業廃棄物処理業者が活用されています。

対象者

廃棄物処理法の対象者は「産業廃棄物を排出する排出事業者」と「産業廃棄物処理業者」の2種類に分けられます。

ここではそれぞれの対象者の持つ責任や用意された制度について説明しましょう。

産業廃棄物を排出する排出事業者

廃棄物処理法は産業廃棄物を排出した排出事業者が十分理解し、遵守しなくてはいけないものです。

排出事業者の責任

一般家庭や事業活動から排出される一般廃棄物の処分の責任は市町村にありますが、産業廃棄物は排出事業者が責任を持って処理・処分しなくてはいけません。

この責任は、産業廃棄物の処理・処分を産業廃棄物処理業者に委託したとしても、同じです。

つまり、業者が不法投棄を行った場合の責任は、排出業者にもあるということになります。

産業廃棄物排出業者は、排出した産業廃棄物が適切に処理・処分されたかを確認する責任を持っているのです。

マニフェスト制度

排出事業者と産業廃棄物処理業者の間で約束された手順・方法で産業廃棄物が処理・処分されているかを確認するために、マニフェスト制度があります。

このマニフェストは、産業廃棄物の処理・処分が完了しても、排出事業者・産業廃棄物処理業者の両方で5年間保存しなくてはいけません。

マニフェスト制度は2011年から存在していますが、2020年に義務化され、2005年よりマニフェスト

に関わる罰則強化も行われました。

実施状況の報告

マニフェスト制度は産業廃棄物の処理・処分の実施状況の報告をする役割を持っています。

排出事業者はマニフェストを活用することで自社が委託した産業廃棄物が産業廃棄物処理業者と交わした契約通りに処理・処分が行われているかを確認できます。

マニフェストで産業廃棄物の処理・処分の実施状況を把握しておけば、排出事業者が勝手に産業廃棄物を不法投棄してしまうなどのトラブルを防げるでしょう。

産業廃棄物を運搬・処理する処理事業者

廃棄物処理法は排出業者から産業廃棄物の処理・処分を委託された産業廃棄物処理業者も、その対象になります。

処理事業者の責任

産業廃棄物処理業者は廃棄物処理法の処理基準に従って、委託された産業廃棄物を処理・処分しなくてはいけません。

処理を行う場所や産業廃棄物の荷積み・荷卸しについても都道府県知事などから許可を得ておく必要があります。

また、排出事業者から交付されたマニフェストの記入・返送を行い、産業廃棄物の処理・処分の実績も把握します。

廃棄物処理法に違反したときの罰則

廃棄物処理法に違反した場合には罰則を受けることになります。行政指導や行政処分はもちろん、場合によっては刑事処分に至る可能性もあるでしょう。

廃棄物処理法の違反行為の例は下記の通りです。廃棄物処理違法の違反は故意でなくても罰則の対象となりますので、まず違反行為自体を行わないように十分注意してください。

- 無許可営業:都道府県からの許可を得ずに廃棄物の運搬や処理・処分事業を行うこと

- 委託基準違反:都道府県からの許可を得ずに廃棄物処理施設を設置すること

- 管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載:マニフェストを交付しない・記載漏れ・虚偽があるなど

- 管理票回付義務違反:運搬業者がマニフェストを処分業者に回付しないこと

- 電子管理票虚偽登録:電子マニフェストにおいて虚偽の内容を登録すること

- 情報処理センターに関わる秘密保持義務違反:電子マニフェストを取り扱う職員などが秘密保持契約に違反すること

- 無許可輸送・輸入:環境大臣の許可なく廃棄物を輸入・輸出すること

廃棄物処理法の罰則は、違反した内容によって変わります。軽微な違反の場合は口頭指導で済まされますが、一定以上の違反になると、次のような処分を受ける恐れがあるでしょう。

- 文書通知及び改善計画書の提出を求められる

- 行政処分として改善命令や措置命令が下される

- 事業停止や取り消し処分の上で刑事罰が要求される

産業廃棄物は正しく捨てよう

産業廃棄物は廃棄物処理法を十分に理解した上で正しい処理・処分をすることが大切です。

産業廃棄物処理業者に全てを任せるのではなく、排出事業者も一定の知識を得る必要があるでしょう。

そうではなくは、気づかないうちに法律に違反してしまう可能性も考えられるのです。

正しい知識のもと捨てよう

産業廃棄物を適切に処理・処分するためには正しい知識が必要です。

まずは自社が排出した廃棄物が、一般廃棄物であるのか産業廃棄物であるのかを正しく分類してください。

自社の廃棄物が、産業廃棄物の中でもより運搬・保管・処理・処分に注意が必要な「特別管理産業廃棄物」に該当した場合、排出事業者は自社内で「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなくてはいけません。

このように、廃棄物の種類によって排出事業者が行うべき事柄は大きく変わってくるため、自社の廃棄物の種類を正しく理解することが大切なのです。

すでに産業廃棄物を処理・処分している排出事業者であっても、普段と違った種類の廃棄物を扱う場合は十分な注意が必要だと言えるでしょう。

産業廃棄物の処理・処分の責任は排出事業者にあることを認識し、常に廃棄物処理法を意識・把握しながら産業廃棄物の処理・処分を管理してください。

資源化できるものは分別分解しよう

現在日本では排出される産業廃棄物の量と比較して、産業廃棄物の処分場が慢性的に不足しています。

近隣住人からの反発が強いことから廃棄物処理場の新規開拓は難しく、これから産業廃棄物を処理・処分するためのコストが上がっていくと考えられています。

自然を守るという観点から考えても、産業廃棄物の中で資源化可能なものはリサイクルし、少しでも産業廃棄物の排出量を減らす努力が必要です。

そのため、現在は産業廃棄物の処理・処分の前の過程である中間処理にて、産業廃棄物の中から資源化可能なものを分別分解するために、多くの取り組みが行われています。

排出事業者側でも、産業廃棄物自体の排出量を減らす工夫が今後より求められることになるでしょう。

まずは専門業者に相談しよう

産業廃棄物に関する法令である廃棄物処理法は内容も多く、改正も行われることから、常に最新の情報を把握しなくてはいけません。

まずは専門業者に相談し、現在排出している・今後生じる予定の産業廃棄物について適切なアドバイスを得ると良いでしょう。

プロの意見を取り入れた上で、自社に最適な対処方法を見つけ、廃棄物処理法に則った産業廃棄物の処理・処分が行えるようにしてください。

関連ページ

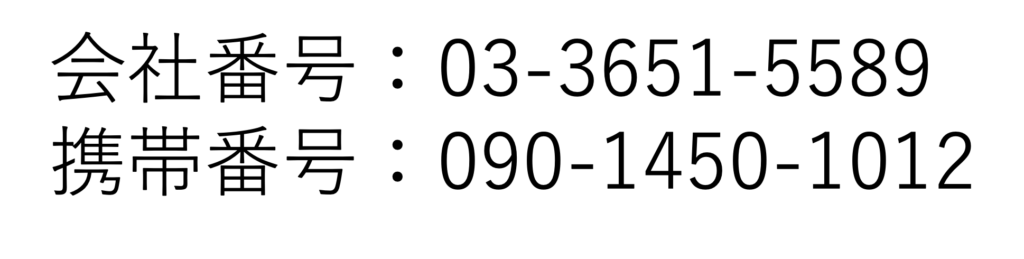

お問い合わせ

CONTACT